Pouvez-vous présenter votre formation et parcours avant Distiloire ?

J’ai débuté par une licence en conduite de travaux et gestion de projet dans le bâtiment. Milieu dans lequel j’ai évolué quelques mois avant de partir un an en Nouvelle-Zélande. En rentrant, je suis devenu soigneur au zoo de La Flèche (Sarthe). À 26 ans, j’ai bifurqué vers un BTS viticulture œnologie, avec l’ambition de reprendre ou créer un domaine viticole. J’ai travaillé six ans en Touraine et dans le vignoble nantais, chez Jérôme Choblet (Domaine des Herbauges, NDLR), à Bouaye. J’étais maître de chais, c’est-à-dire responsable de la cave, de l’entrée du raisin jusqu’à la sortie des bouteilles, en passant par les vinifications.

Pourquoi être passé des vignes à l’alambic ?

J’ai rencontré plusieurs obstacles pour reprendre un domaine. D’abord, l’aspect financier : j’avais peu d’apport. Ensuite, les contraintes climatiques : avec des épisodes de gel quasi annuels dans le muscadet, la prise de risque était très importante et j’ai préféré chercher une alternative autour des boissons alcoolisées. Je me suis intéressé à la brasserie, mais il y avait déjà pas mal de monde sur le créneau… En 2015, l’idée d’une distillerie a germé car j’ai découvert aux États-Unis une vraie tendance sur les spiritueux artisanaux fabriqués par les “craft distilleries”. Elles sont très fortement implantées dans leur écosystème local. Leur objectif est de proposer un large choix de spiritueux faits à partir de matières premières biologiques du coin. En général, elles commencent par produire des alcools blancs, qui se distillent vite et permettent de générer des ventes rapidement. Parallèlement, elles vont élaborer d’autres spiritueux comme du whisky, qui demande plus de vieillissement. Très souvent, elles disposent d’un bar et d’une boutique sur place.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce modèle ?

Je l’ai trouvé rafraîchissant par rapport au modèle français, qui a pourtant une riche histoire de la distillation avec le cognac, le calvados et l’armagnac. Ce qui m’a plu, c’est que ces “craft distilleries” sont en quelque sorte des lieux de vie. En poursuivant mes recherches, j’ai découvert qu’il n’y avait plus d’alambic en Loire-Atlantique. J’ai donc sauté sur l’occasion et me suis inspiré du modèle américain pour créer Distiloire, en juillet 2017.

Comment avez-vous financé le projet ?

Je suis parti avec 2 000 € de ma poche et un coup de pouce de mes parents. J’ai réalisé un emprunt bancaire et lancé la distillerie avec 50 000 €. Ça m’a contraint à limiter les investissements et faire le maximum à la main. C’est donc dans l’ADN de la distillerie de travailler de manière traditionnelle.

Quelle stratégie avez-vous adoptée au démarrage ?

Pour limiter les coûts, j’ai restreint le nombre de spiritueux produits et j’ai fait appel à un confrère, Gilles Boudier, installé à Vihiers (Maine-et-Loire), qui m’a mis à disposition son alambic. Il m’a formé et c’est ainsi que j’ai distillé mes premiers gins. Assez rapidement, j’ai vendu mes premières bouteilles car la tendance du gin était émergente et on était les premiers à en produire localement. Le pastis a été lancé simultanément car je voulais tout de suite créer une gamme et éviter d’être cantonné à un seul produit. Il a lui aussi bien fonctionné.

Ce positionnement a-t-il été payant ?

Oui, le fait d’être parti sur deux produits qui avaient des cibles différentes a été payant. Le gin s’adresse plutôt aux citadins et le pastis a un côté grand public puisqu’on en trouve quasiment dans toutes les maisons de France. On a continué sur ce rythme, en sortant à peu près un produit par an. Sur le premier exercice, j’ai produit 3 500 bouteilles. L’année suivante, on a doublé. Et ainsi de suite…

Vous avez ensuite élargi votre gamme ?

Oui, d’abord avec le vermouth rouge, une boisson qui ressemble au Martini, composée de vin, d’alcool, de sucre et d’une macération d’une quinzaine de plantes. Ayant travaillé dans le secteur, j’avais envie de rendre hommage au monde viticole. J’ai fait appel à Benoît Landron à Ancenis (Domaine Landron-Chartier). On a élaboré ensemble un assemblage de muscadet et cabernet franc. Un choix de cœur et de valeurs, mais pas un gros marché. Si son démarrage a été assez lent, c’est aujourd’hui le produit qui a la plus forte croissance, environ 20 %. Et il nous a ouvert les portes du marché américain.

Puis vous avez créé un rhum ?

Comme il y avait une grosse demande et qu’on souhaitait avoir une gamme hétérogène tout en répondant aux attentes de notre clientèle, on a effectivement décidé d’en proposer un. C’est le seul spiritueux qu’on ne distille pas car il est produit à partir de canne à sucre et qu’elle ne pousse pas ici. On s’approvisionne au Paraguay, chez un producteur certifié agriculture biologique. On retravaille le rhum avec une macération de plantes et on le laisse vieillir en fûts de Coteaux du Layon, pour apporter sucrosité et gourmandise. On vise avec cette recette une clientèle haut de gamme.

Aviez-vous travaillé ces recettes en amont ?

Oui, il faut compter en moyenne deux ans de R&D pour chaque recette. On distille les plantes séparément, on réalise des assemblages, des macérations et on teste un maximum de combinaisons. Le challenge, c’est que toutes ces plantes communiquent pour créer un ensemble harmonieux.

« 80 % de notre chiffre d’affaires est réalisé en Bretagne et Pays de Loire, pour 3 ou 4 % à l’international. »

En 2021, vous avez acquis un alambic traditionnel. Pourquoi ce choix ?

On l’a fait fabriquer sur-mesure chez un artisan en armagnac en s’inspirant du premier modèle qu’on a utilisé datant de 1924. On a opté pour un alambic charentais qui nous permet de réaliser des doubles distillations, un marqueur de qualité. Si ses distillations sont longues et peu productives, la qualité est toujours au rendez-vous. En revanche, on ne peut pas standardiser la production mais c’est ce que recherchent nos clients.

Comme j’aime les low tech (technologies simples, peu onéreuses, accessibles et facilement réparables, NDLR), notre alambic n’est pas raccordé au réseau électrique. Il fonctionne au bois local alors que 95 % des alambics du monde tournent au gaz. Ça me permet d’être moins dépendant des tarifs de l’énergie et d’avoir un outil de production qui fonctionne quoi qu’il arrive.

Quels sont les secrets de vos recettes ?

Moins de sucre, pas d’additif ni d’arôme ajouté ou de colorant, uniquement des arômes naturels… Des herbes et épices issues de l’agriculture biologique et la mise en avant de matières premières locales. La majorité de nos plantes viennent de Chemillé (Maine-et-Loire). On s’approvisionne auprès d’un producteur cultivant en biodynamie et on va chercher quelques épices et agrumes spécifiques chez d’autres fournisseurs, mais toujours cultivés en agriculture biologique (AB). Ce qui nous permet d’avoir toute notre gamme certifiée AB.

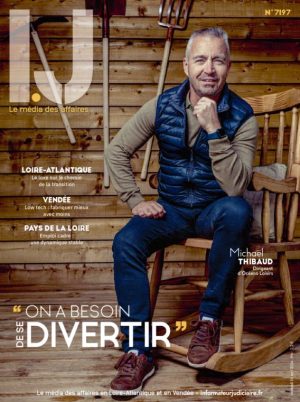

Composée de trois salariés à temps plein, l’équipe du Distiloire a produit 23 000 bouteilles en 2023 pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 k€. ©Distiloire

Où en est l’entreprise aujourd’hui ?

Notre offre se compose d’un gin, un rhum, un pastis, une liqueur de café et deux apéritifs à base de vin. Nous sommes désormais trois à temps plein et on a produit 23 000 bouteilles en 2023 pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 k€. Environ 99 % de notre production est vendue à des professionnels : bars, restaurants, cavistes, épiceries… On ne peut donc pas trouver nos boissons en grandes surfaces. C’est une stratégie assumée pour privilégier les magasins où les clients bénéficient de conseils, car pour vendre nos produits, il faut savoir en parler.

Dans les Pays de la Loire, on travaille avec la moitié des restaurants étoilés. Le pastis et le gin sont nos deux locomotives : ils représentent près de 55 % de nos ventes. Le rhum marche très bien également (24 % des ventes, NDLR). Aujourd’hui, on vend essentiellement en local : près de 80 % de notre chiffre d’affaires est réalisé en Bretagne et Pays de Loire, pour 3 ou 4 % à l’international. On a vraiment cet objectif de produire et vendre localement. On ne veut pas que nos spiritueux soient dégustés exclusivement sur des prestigieuses tables à Paris ou New York. Ils doivent rester populaires et on doit pouvoir les trouver dans les bars du coin.

« Pour chaque spiritueux, on a intégré un marqueur régional local qui participe à notre identité. »

Pourquoi mettre à l’honneur ces plantes qui poussent dans la région ?

L’idée de la “craft distillerie”, c’est d’utiliser des plantes locales, représentatives de notre terroir. Il fallait donc apporter une touche locale à nos recettes. Pour chaque spiritueux, on a intégré un marqueur régional local qui participe à notre identité, car ce que veulent les cavistes et restaurants avec qui on travaille, c’est une histoire à raconter ! Par exemple, dans notre gin, on utilise la camomille et la racine d’angélique, les deux spécialités de Chemillé. Pour le pastis, on a monté un partenariat avec La Grue jaune, magasin situé sur l’île de Nantes qui rend hommage à la grue titan à travers différents produits dérivés. Quand on a posé la nouvelle étiquette sur les bouteilles, ça a permis à la clientèle de l’identifier comme un produit nantais et ça a boosté nos ventes du jour au lendemain.

Comment souhaitez-vous faire évoluer l’entreprise ?

On va continuer à élargir notre gamme. D’ici cinq ans, on envisage d’avoir 10 à 12 références pour proposer un véritable catalogue de spiritueux, liqueurs, apéritifs et eaux-de-vie. On a d’ailleurs commencé à produire un whisky. À terme, l’objectif est qu’il devienne notre produit phare car on sera sur une gamme de prix supérieure à nos autres créations. Le whisky, c’est vraiment la grosse demande actuelle sur le marché des spiritueux. Les Français en sont les plus gros consommateurs au monde (2,15 litres par personne et par an, NDLR). Dès la création de Distiloire, j’avais l’intention d’en produire. Mais il fallait d’abord lancer la machine, ne serait-ce que pour financer les stocks qui dorment pendant des années. Car pour avoir le droit d’utiliser l’appellation whisky, il faut le laisser au minimum vieillir trois ans en barrique après distillation.

Y a-t-il de la concurrence sur votre marché ?

Elle se met en place, il s’agit essentiellement de petits acteurs indépendants comme nous. Entre petites distilleries locales, on est assez solidaires. On ne se tire pas dans les pattes car il y a de la place pour tout le monde. On est plutôt dans l’optique de se fédérer en créant une association sur la Bretagne et les Pays de la Loire pour défendre nos intérêts communs face à l’industrie du spiritueux et aux institutions.

Existe-t-il une journée type quand on est distillateur ?

Il y en a plutôt deux. Les jours où on distille, on allume l’alambic à 7h et il va chauffer jusqu’à 18h. Parfois plus… On travaille donc en deux huit. Pendant la distillation, on va répondre à nos clients, préparer les commandes… Et les jours où on ne distille pas, ça va être de la filtration, mise en bouteille, étiquetage, prospection commerciale, et pas mal d’ordinateur et de téléphone. On passe aussi du temps à essayer de développer la gamme. Aussi bien sur les produits que les formats. En 2023, on a sorti le Bag-in-Box (BIB) de cinq litres. Un format parfaitement adapté aux besoins de notre clientèle et qui, selon l’Ademe, émet 70 % de CO2 de moins que les bouteilles en verre.

Comment l’activité de producteur de spiritueux est-elle encadrée ?

Pour être distillateur professionnel, il faut être entrepositaire agréé, c’est-à-dire autorisé par l’État à stocker de l’alcool. Ensuite, il a le volet douanier : les installations sont contrôlées et l’alambic doit être poinçonné avec un numéro enregistré par la douane pour éviter les trafics. Lorsqu’on vend une bouteille, on collecte également les droits d’assises auprès de nos clients, qu’on reverse tous les mois aux douanes. Le principe est simple : plus le degré d’alcool d’un spiritueux est important, plus il sera taxé. Sur une bouteille de pastis à 45° vendue 32 € TTC, on reverse 7,80 € aux douanes. C’est donc un secteur où les taxes sont énormes, ce qui limite nos marges.

Distiloire va déménager d’ici l’été dans un ancien bâtiment agricole à Sucé-sur-Erdre, qui sera transformé en distillerie. ©Cabinet Laus Architectes.

Pouvez-vous présenter le projet de nouvelle distillerie à Sucé-sur-Erdre ?

On va déménager d’ici l’été dans un ancien bâtiment d’élevage que l’on va aménager en distillerie. Il dispose d’un demi-hectare pour cultiver nos plantes aromatiques sur place. La première étape sera de planter les arbres fruitiers… L’idée étant de produire de l’eau-de-vie de pomme ou de poire d’ici cinq ou six ans. On compte également planter des genévriers pour récolter les baies qui nous servent à faire du gin. Puis s’attaquer aux plantes aromatiques annuelles d’ici deux ans.

Sur le bâtiment, c’est une rénovation complète : on ne garde que les quatre murs. On pose une charpente de bois, on isole le bâtiment par l’extérieur. On utilise une toiture claire pour réfléchir la lumière… Bref, tout pour optimiser ses performances énergétiques. D’ailleurs, l’objectif est de couvrir le bâtiment de panneaux solaires dans un second temps.

On compte également investir dans du nouveau matériel, notamment pour développer la partie whisky.

« La vente directe fait partie du plan, tout comme le fait de continuer à élargir notre gamme. »

Quelles sont vos ambitions avec ce nouvel outil de production ?

Doubler notre chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Ce nouveau bâtiment va être un moment charnière dans la vie de la société. On a envie de pouvoir aménager le jardin et accueillir une clientèle de particuliers. On veut une boutique pour proposer de la vente directe au moins une fois par semaine. Mais aussi accueillir des groupes, organiser des visites… L’idée, c’est vraiment de faire vivre la distillerie avec la clientèle. L’objectif n’est pas de changer d’échelle, mais de valoriser au maximum nos produits. La vente directe fait partie du plan, tout comme le fait de continuer à élargir notre gamme.

Comment le changement d’habitudes des consommateurs vers plus de sobriété impacte-t-il votre activité ?

De manière plutôt positive, car notre credo, c’est la qualité. Cette tendance à consommer moins mais mieux, on l’observe dans le vin et la bière depuis 15 voire 20 ans. Dans les spiritueux, cela fait seulement cinq ou six ans que les gens ont pris le pli de s’offrir une belle bouteille de temps en temps. Mais c’est vrai qu’ils consomment globalement moins. C’est une tendance de fond. On le constate avec le “Dry January”, le “Sober October”… Cette forme d’incitation sociale à lever le pied sur l’alcool n’est pas un feu de paille.

Les alcools forts auront-ils encore leur place demain sur le marché ?

Si on prend la tendance du marché mondial des spiritueux, il est en croissance. Et comme on va vers des produits assez pointus comme le whisky, on touche une clientèle d’amateurs, qui ne sont pas dans la consommation excessive. C’est vraiment de la dégustation. Pour nous, cette baisse de la consommation n’est donc pas un enjeu.

Mais alors quels sont-ils ?

Ce nouveau bâtiment et les 550 k€ d’investissements qu’on finance via un emprunt sont assez importants par rapport à la taille de l’entreprise. Nous avons donc une certaine pression à aller chercher du résultat. Il faut aussi continuer à cravacher pour trouver de nouveaux clients, et faire évoluer notre modèle économique pour que le particulier prenne plus de place.

Envisagez-vous à l’avenir d’ouvrir votre capital à des investisseurs ?

La distillerie est 100 % indépendante financièrement aujourd’hui. Nous ne fermons pas la porte à de potentiels investisseurs, à condition, bien sûr, qu’ils soient en accord avec nos valeurs.