Quel a été le déclencheur de votre changement d’activité ?

On a atteint les 300 personnes chez Syd et j’ai constaté que l’entreprise avait beaucoup moins besoin de moi. Avec cet effectif, une entreprise a surtout besoin de personnes qui gèrent et développent, et moins qui inventent. Et moi j’invente ! Le déclencheur, c’est que l’on a fait une “thérapie de couple” avec Yann (Trichard, NDLR) chez des gens qui nous avaient suivis lui et moi de manière séparée au CJD. Après 22 ans de “mariage”, il fallait faire le point. Et en fait on s’est aperçus à quel point Yann était attaché à l’entreprise et à son métier de dirigeant de cette entreprise, tandis que moi j’étais déjà parti. D’ailleurs, quand on a annoncé mon départ aux collaborateurs, ils n’ont pas été étonnés. Ils m’ont dit que les seuls moments où ils me voyaient avec des étoiles dans les yeux c’était quand je leur parlais de mes activités “extra-scolaires”, via les séminaires, les conférences et les accompagnements stratégiques que je faisais.

Quand avez-vous franchi le pas finalement ?

J’ai vendu mes parts à Yann au printemps 2020 et, derrière, il m’a fallu un peu de temps… À ce moment-là, j’ai discuté avec beaucoup de chefs d’entreprise qui avaient vendu leur boîte. Ils m’ont tous dit : « Fous-toi la paix ! Après 22 ans d’une identité sociale et professionnelle, laisse-toi neuf mois, un an, une gestation pour changer de peau »… Et j’ai monté Neïmo neuf mois plus tard !

Quel a été votre cheminement pour passer d’un groupe spécialisé dans les services numériques au conseil stratégique ?

Pendant des années, je me suis impliqué au sein du Centre des jeunes dirigeants (CJD). D’abord à Paris pendant treize ans, puis à Nantes pendant deux ans. Et j’ai occupé des fonctions nationales, notamment sur la prospective. Par amitié, le réseau m’a fait prendre le rôle de conférencier et j’y ai pris goût. Parallèlement, j’ai assisté à une conférence de Simon Sinek1 : j’ai été bluffé par la simplicité, le sens profond, ainsi que la puissance de vie que ça donnait aux entreprises de connaître son “why”2. Alors j’ai cherché celui de Syd… Avec un succès moyen puisque je l’ai cherché pendant huit ans ! J’ai fait beaucoup d’erreurs, connu beaucoup de tâtonnements, car la difficulté, c’est que Simon Sinek n’explique pas comment trouver son “why” !

Pourquoi était-ce si compliqué ?

Trouver une méthode d’exégèse n’est pas très rapide, d’autant qu’il n’y avait pas de littérature sur le sujet à l’époque.

J’ai cru à un moment donné que la raison d’être se trouvait dans la culture et le comportement des collaborateurs, de l’inconscient collectif. Je me suis dit qu’on était des gens de soin et d’attention, ce qui m’a donné le “care”, un mot anglais assez pratique car il veut dire à la fois soin et attention. C’est là que j’ai écrit la baseline du groupe “digital care”… Et puis un jour Yann m’a proposé de racheter un cabinet en assurance santé. Et là, je lui ai répondu : « bof… » Et finalement ma réaction m’a étonné et c’est comme ça que j’ai compris que le care n’était pas le “why” de Syd, mais son “how”. Ce qui voulait dire que le “why” devait se trouver à un autre endroit…

À ce moment-là, je me suis dit qu’il y avait un très fort écart entre travailler et entreprendre. Quand vous entreprenez, il y a un tel engagement tête-corps-cœur, que vous imprimez dans votre entreprise qui vous êtes, consciemment et inconsciemment. J’ai fait le pari – qui du coup s’est avéré réussi -, que quand on prend le ou les fondateurs d’une entreprise et qu’on les interroge sur ce qui, pendant leur enfance, leur adolescence ou leur vie de jeune adulte, a été cette rencontre entre le monde tel qu’il devrait être selon eux et le monde tel qu’ils ont constaté qu’il était, on avait la source du “why”. Car mon intime conviction, c’est que créer une entreprise, c’est un acte de rébellion. Il y a une rébellion consciente, parce qu’on se dit que ce n’est pas possible que tel produit ou service n’existe pas parce que son chef nous casse les pieds ou parce que l’entreprise ne veut pas aller stratégiquement dans telle direction. Les gens ne montent pas une entreprise parce qu’ils ont une bonne idée, c’est vraiment un acte de réaction ! Et cette réaction-là imprime dans l’entreprise une partie de l’inconscient du dirigeant. Et donc la raison d’être pour moi, c’est un manifeste qui combine le “why”, le “how” et le “what”. Sachant que le “what”, ce n’est pas ce que fait l’entreprise, mais ce que les clients font avec ce qu’on leur vend.

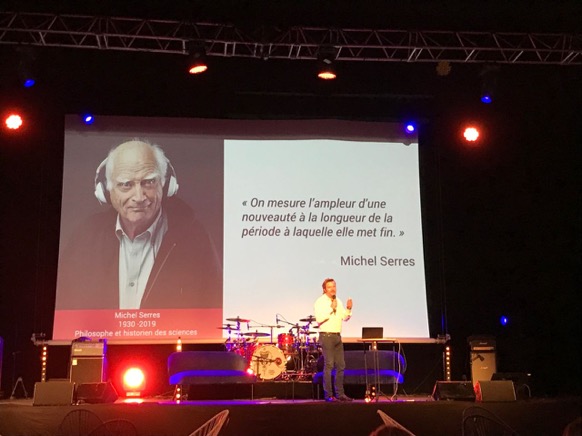

Conférence sur l’histoire et le futur de l’informatique pour ADN Ouest. © DR

Pourquoi est-ce important de travailler sur sa raison d’être ?

Dans ce monde où la matérialité est chahutée, on s’appuie sur l’immatériel. La raison d’être va dans ce sens-là : les gens n’achètent pas ce que vous faites, mais la raison pour laquelle vous le faites. Quand vous achetez un iPhone, vous votez inconsciemment pour le combat de l’entreprise. Il y a une part de spiritualité là-dedans !

Le “why” est puissant parce qu’il parle du limbique. Car on a trois cerveaux. Le premier, c’est le reptilien : basique mais rapide, puissant. Le limbique, lui, est le cerveau des émotions et ce sont ces émotions qui nous mettent en mouvement. Il y a un proverbe anglais que j’aime beaucoup, qui dit : « ce qui m’émeut, me met en mouvement ». Personne ne court dans la rue parce que c’est raisonnable ! Or, ce que les dirigeants veulent aujourd’hui, c’est mettre leurs collaborateurs en mouvement, en initiative, pour oser l’innovation, d’autres formes de relations avec les clients et les prospects. Malheureusement, les mots eux, sont dans le troisième cerveau, qui est le cortical. Et c’est heureux car c’est pour ça qu’on a de la poésie ! Mais c’est aussi pour ça que trouver un “why”, c’est assez long et que ça demande un peu de technique.

Quelle est la raison d’être de Neïmo du coup ?

C’est de faire du futur une espérance. C’est ça qui me fait me lever le matin ! Et c’est pour ça que je fais des conférences que j’espère inspirantes, dédramatisantes et pédagogiques sur le futur, pour aider les entreprises à trouver leur raison d’être authentique. À chaque fois d’ailleurs, ma conclusion est toujours la même, je dis aux dirigeants : « vous avez une place et un rôle à jouer dans le futur ».

Pourquoi ce mot « authentique » accolé à la raison d’être ?

Aujourd’hui, il existe quatre vecteurs d’évolution stratégique. On peut s’interroger sur ce que veulent les clients, sauf que ces derniers ne savent plus ce qu’ils veulent… On peut s’intéresser à ce que font les concurrents… mais ils sont aussi perdus que nous. Finalement, les deux seuls leviers sur lesquels on peut s’appuyer de façon un peu sécurisante pour agir, c’est l’environnement et qui on est en tant qu’entreprise. Si votre raison d’être c’est d’agir sur l’humain, tout ce que vous pourrez faire pour l’environnement ne sera puissant pour l’entreprise en termes d’émotions, d’alignement, de leadership, que si c’est au service de l’humain. À l’inverse, si une entreprise a sa raison d’être basée sur la nature mais qu’elle ne s’occupe pas de l’humain, elle est à côté de la plaque… Les deux doivent se rejoindre pour trouver la raison d’être authentique.

Comment fait-on pour la trouver ?

Il faut trouver une raison d’être adaptée à la maturité de l’entreprise. Celle qui se mettrait à la RSE par exemple, si je lui dis que sa raison d’être c’est de sauver la nature des humains, je suis à côté de la plaque. Même si c’est vrai dans l’axe, la marche est trop importante.

Aujourd’hui, il y a plein d’entreprises qui ne sont pas du tout RSE et c’est le rôle d’une association comme les Dirigeants responsables de l’Ouest par exemple de leur mettre le pied à l’étrier. On fait appel à Neïmo pour d’autres raisons. On ne cherche plus à être vertueux, mais à aligner l’entreprise sur qui elle est. Et cet alignement fabrique un leadership. Sachant que le leadership, ce n’est pas d’être le premier, c’est le fait d’augmenter sa capacité à être suivi. En cette période où c’est difficile de recruter, de fidéliser, c’est un atout stratégique de développer son leadership par la raison d’être.

Si la raison d’être à laquelle vous arrivez vous fait réagir en disant « Waow », ce n’est pas une raison d’être : c’est un slogan.

Donc vous vous adressez à des entreprises qui ont un niveau de maturité important ?

Oui, parce que sinon il y a un vrai risque d’avoir une raison d’être cosmétique. Si celle à laquelle vous arrivez vous fait réagir en disant « Waow ! », ce n’est pas une raison d’être : c’est un slogan.

Dans vos conférences, vous dites que les dirigeants entretiennent un rapport contrarié avec le futur. Qu’entendez-vous par là ?

Gérer, c’est prévoir. Et donc une partie du boulot de dirigeant c’est de faire des paris sur le futur. Or ce dernier a une constance : il n’est jamais exactement tel qu’on l’avait prévu ! La seule ressource dont on ne va pas manquer dans le futur, ce sont les crises, climatique ou endogènes à l’économie…

Les entreprises qui viennent vous voir, se sentent-elles potentiellement en danger de mort ?

Oui. Elles ne le disent jamais ouvertement comme ça, mais c’est ça. Et les dangers qu’elles perçoivent sont essentiellement de deux ordres : internes et liés aux approvisionnements. C’est pour ça que je travaille sur l’anti-fragilité des entreprises.

De quoi s’agit-il ?

C’est une notion qui a émergée à l’initiative de Nicholas Taleb3, qui est de dire : est-ce qu’on ne pourrait pas organiser nos entreprises afin qu’elles se renforcent au contact des chocs ? Un système anti-fragile est appétant au choc, voire l’attend, car c’est sa manière de se renforcer. Aujourd’hui, avec la raison d’être et du conseil stratégique, j’aide les entreprises à devenir anti-fragiles.

Comment fait-on pour rendre une entreprise anti-fragile ?

Il faut structurer très fortement ce qui est structurable. En fait, tout ce qui est automatisable, comme les process de gestion, de facturation, de logistique, il faut l’automatiser et le sécuriser. À côté de ça, il faut laisser plein de choses ouvertes, à peine démarrées, mais rien au milieu. Le modèle de l’anti-fragilité, ce sont les haltères. Dans toutes les entreprises il y a des choses qui sont à moitié faites puisqu’elles sont en train d’évoluer. Il faut surinvestir dans une partie que l’on estime stratégique des choses à moitié faites pour ne plus avoir à en parler et de l’autre se laisser plein de possibilités d’expérimenter dans le management, l’organisation, la structuration, la raison d’être, les plans d’actions stratégiques… Afin que, quand l’inattendu arrive, on ait des éléments dans l’entreprise qui le prennent en charge et le transforment en valeur.

Séminaire sur le thème de la prospective. © DR

Pouvez-vous donner un exemple concret ?

Prenons l’exemple de la crise de l’énergie. Aujourd’hui, on parle du gaz, mais on peut imaginer que le pétrole puisse augmenter de façon exponentielle. Le baril aujourd’hui à 100 $, demain il sera peut-être à 300 $. Ça veut dire quoi concrètement pour une entreprise qui utilise des camions et a besoin de gasoil pour ses collaborateurs ? Comment fait-elle pour se réinventer rapidement sans les moyens thermiques ? Il faut prévoir des scénarios de crise. Et aussi, en termes de management, prévoir une organisation un peu libérée, où chaque collaborateur se sente libre et responsable d’engager l’entreprise dans l’intérêt du collectif. S’ils attendent une autorisation ou pire un ordre pour bouger pour intraprendre, ce sera trop tard.

On va continuer de ne pas pouvoir prédire le futur. En revanche, on peut l’envisager de deux façons. En interrogeant l’anti-fragilité de l’entreprise par rapport à des scénarios et en adoptant une culture de l’anti-fragilité. Par exemple, ça peut être si un collaborateur vient voir le dirigeant en lui disant qu’il aimerait bien que l’entreprise travaille davantage avec telle école d’ingénieurs alors que ce n’est pas du tout le cœur du business model, que le dirigeant donne le go, même sans savoir encore quoi en faire. Et pour aider le dirigeant à arbitrer, c’est bien qu’il ait une raison d’être. Parce que si l’initiative du collaborateur va dans la logique de la raison d’être de l’entreprise, il peut y aller les yeux fermés.

Quel message faites-vous passer quand vous dites aux entreprises que le plus important est de planter la pointe de leur compas dans la raison d’être ?

Depuis les années 2000 et la première génération de start-up, la notion de pivot stratégique a été mise en lumière. Si je prends l’exemple d’un de mes clients qui travaille sur le marché des chariots élévateurs, c’est ce que je les invite à faire en ce moment. Actuellement, le service représente entre cinq et dix points de leur chiffre d’affaires. L’objectif, c’est que demain il en représente plus de la moitié. La preuve que c’est possible ? Apple fait 65 % de son CA avec les services. Et pourtant elle a une image de fabricant ! Au-delà d’être résiliente, elle est anti-fragile.

Pour une entreprise qui souhaite pivoter, certes son métier est important, mais c’est surtout son identité profonde qui compte. Et quand vous plantez la pointe de votre compas au cœur de votre raison d’être, vous pouvez très bien changer de métier, vous allez garder votre leadership. Parce qu’inconsciemment, les gens achetaient déjà ça chez vous.

Mon rôle est de faire prendre conscience que ces transformations sont possibles et de travailler sur la manière dont elles sont possibles.

Et en cette période où c’est difficile de recruter, de fidéliser, c’est un atout stratégique de développer son leadership par la raison d’être.

Faire des erreurs, ça coûte cher aussi…

Ça dépend à quelle échelle on les fait. En innovation produit, on a la notion de “minimum viable project” et le mot d’ordre c’est “fail fast” : échouer rapidement. En France, on est un pays d’ingénieurs et on a ce défaut de vouloir sortir des produits parfaits. Or, comme ça coûte hyper cher de se tromper effectivement, les entreprises ont tout intérêt à sortir des produits semi-finis, des produits “bricolos” !

Mais ça ne risque-t-il pas de nuire à l’image de l’entreprise ?

Si. Et donc pour limiter la casse, il faut choisir les clients avec lesquels on expérimente le pivot stratégique, en leur expliquant que l’on veut apprendre un nouveau métier avec eux. Et en fait vous vous apercevez que les clients fidèles, ceux sur lesquels il y a un gros niveau de confiance, se sentent valorisés d’être choisis ! Et si vous n’êtes pas dans le réel, le concret, vous aurez beau être très intelligent, vous ne le serez pas assez face à la complexité. Il n’y a plus de cerveau suffisant pour aborder cette complexité seul et sans l’allié du réel. C’est lui qui permet de fignoler, de finaliser.

Pour conclure, qu’avez-vous envie de dire aux dirigeants qui abordent cette période de turbulences ?

Une des clés c’est savoir qui on est en tant que collectif pour aborder cette période avec souplesse et adaptabilité. Je vois plein de raisons d’être qui émergent et qui se résument à quelque chose du genre : « faire notre métier au service des humains et de la planète ». C’est impossible de faire de l’arbitrage stratégique avec ça ! Or ça vaut vraiment le coup de passer du temps pour mieux se connaître au sens collectif, sachant que souvent les entreprises le savent mais que ce n’est pas nommé. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai appelé mon entreprise Neïmo, pour le jeu de mots avec “name”, parce que je souhaite aider à nommer cet impensé finalement.

- Conférencier américano-britannique, auteur de livres sur le management et la motivation.

- Le “why” décrit la mission ou la cause d’une entreprise ou d’une organisation.

- Ancien trader, aujourd’hui chercheur et auteur d’articles scientifiques, Nassim Nicholas Taleb étudie comment les différents systèmes gèrent le désordre et l’incertitude.