Pouvez-vous rappeler la genèse de la confiserie ?

Son histoire est liée au passé colonial de la ville de Nantes. L’entreprise est en effet issue de la fusion de deux confiseries nantaises fondées à la fin du XIXe siècle par les familles Bonté et Pinson (1860 et 1895, NDLR), qui se sont développées grâce au succès du berlingot, inspiré d’une friandise venue d’Italie. À l’époque, on comptait une dizaine de confiseries implantées à proximité du canal Saint-Félix, l’ancien port de la ville, où débarquait le sucre en provenance des îles. Les confiseries Pinson et Bonté sont les seules à avoir subsisté après la Seconde Guerre Mondiale, les autres ayant fait faillite, ou été détruites dans les bombardements. C’est en 2006 que les deux dirigeants, Pierre-Olivier Bonté, arrière-petit-fils du fondateur, et Éric de Chaillé ont décidé de fusionner pour créer la confiserie Bonté-Pinson, avant de réunir les deux entités à Saint-Herblain, sur un même site, acquis quelques années plus tôt par Éric de Chaillé (repreneur de la confiserie Pinson en 1999, NDLR).

Quel a été votre parcours avant de reprendre l’entreprise en 2007 ?

J’ai grandi aux Herbiers. À l’âge de 18 ans, après avoir obtenu mon bac, je n’avais aucune idée de ce je voulais faire. Mon père, alors commercial dans l’alimentation animale, a proposé au couple fondateur de La Boulangère, Jean et Marie-Denise Fillon, qu’il connaissait bien, de m’embaucher. J’ai ainsi rejoint la société en 1985, peu de temps après sa création. Nous n’étions qu’une dizaine de personnes et tout le monde était multitâches. Moi, je m’occupais principalement de la partie commerciale. J’ai appris sur le tas. Je suis véritablement un autodidacte. Je suis resté pendant 20 ans au sein de l’entreprise que j’ai vu évoluer. De mon côté, j’ai gravi les échelons, en devenant directeur commercial puis directeur général adjoint. Quand je suis parti en 2007, La Boulangère comptait environ 800 collaborateurs et trois sites de production. Ils sont aujourd’hui près de 2 500, répartis sur sept sites.

Pourquoi avez-vous décidé de partir ?

Alors que j’étais devenu le dernier représentant de l’équipe originelle, j’ai senti que ma parole avait en quelque sorte trop de poids et que les personnes autour de moi ne se sentaient pas libres de s’exprimer. On voyait en moi un pilier rassurant, mais dans le même temps, cela commençait à être lourd à porter. Par ailleurs, en devenant numéro deux, j’étais beaucoup moins dans l’opérationnel. À la tête d’une équipe d’une quinzaine de cadres, je déléguais beaucoup. Le travail sur le terrain me manquait. Enfin, je savais que la suite logique était de devenir numéro un et je pense que je n’aurais pas été en mesure de continuer à faire progresser l’entreprise pour l’emmener au niveau où elle est maintenant. J’estime qu’il faut être conscient de ses limites. Aujourd’hui, je ne suis pas tout seul à la tête de l’entreprise. Je suis en effet entouré d’un comité de direction constitué de six cadres. Même si c’est mon rôle de prendre la décision finale, ils s’investissent au quotidien à mes côtés pour proposer des idées nouvelles et répondre à certaines interrogations.

Comment avez-vous été amené à reprendre la confiserie ?

Après mon départ de La Boulangère, j’ai ressenti un vide et j’ai rapidement eu envie de repartir dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Je ne souhaitais pas créer ma propre entreprise, mais plutôt en racheter une grâce au capital que j’avais cumulé en étant actionnaire de La Boulangère. J’ai alors contacté des cabinets spécialisés après avoir précisé mes critères. Je cherchais une PME dans le secteur de l’agroalimentaire en Pays de la Loire. C’était une période compliquée. Nous étions en effet en août 2007, au début de la crise des subprimes. J’ai attendu plusieurs semaines, mais n’ayant aucune proposition, j’ai finalement pris le dossier en main et fait mes propres recherches en contactant la CCI, les banques… J’ai décroché 21 rendez-vous avec des dirigeants, dont certains approchaient l’âge de la retraite. Parmi eux, Éric de Chaillé, à la tête de la confiserie Bonté-Pinson. Ensemble, nous sommes parvenus à un accord. Pierre-Olivier Bonté est lui resté à mes côtés pendant trois ans jusqu’au déménagement de l’entreprise, ici, à Boufféré.

À quoi ressemblait l’entreprise quand vous l’avez reprise fin 2007 ? Et par quoi avez-vous commencé ?

Les équipes étaient réunies au même endroit, mais pour autant, elles ne travaillaient pas véritablement ensemble. Les ateliers étaient séparés et les salariés avaient de chaque côté conservé leurs habitudes de travail. Les uns travaillaient par exemple quatre jours par semaine, les autres cinq. Chaque équipe avait également sa propre recette pour un même produit, le bonbon à la violette par exemple. Les deux confiseries ont été concurrentes pendant plus d’un siècle et cela, beaucoup l’avaient encore à l’esprit. Si les dirigeants avaient réussi la fusion capitalistique, ils n’étaient pas parvenus à réaliser la fusion industrielle, qui est un procédé complexe. À mon arrivée, j’ai commencé par restructurer les équipes, en recrutant à la production et en créant des postes pour les fonctions support. En parallèle, nous avons investi pour 300 k€ dans du nouveau matériel, tout en gardant quelques outils historiques. Nous avons aussi rénové les locaux qui étaient devenus obsolètes, mais rapidement, nous avons envisagé de déménager. Le site ne disposant pas de réserve foncière, nous nous serions vite retrouvés à l’étroit.

Vous vous êtes alors mis en quête d’un terrain ?

Oui, d’abord dans l’agglomération nantaise. Cette recherche a duré plusieurs mois, mais s’est révélée infructueuse. Je me suis alors orienté vers la Vendée. Je ciblais le nord du département pour ne pas trop m’éloigner de Nantes et permettre à mes salariés de me suivre. J’ai alors interpellé Bruno Retailleau, que je connais depuis plusieurs années. À l’époque président du Conseil départemental, il m’a parlé d’un terrain d’1,5 ha à Boufféré, à proximité de l’autoroute A 83. Nous étions en 2011. Le temps était compté, parce que la fin du bail approchait pour notre site à Saint-Herblain. Par la suite, j’ai été contacté par Antoine Chéreau, l’ancien maire de Montaigu, puis tout s’est enchaîné très rapidement.

J’ai réussi à obtenir le permis de construire une semaine plus tard. Nous avons fait l’acquisition du terrain pour la somme de 2 M€.

Est-ce que vos salariés vous ont suivi ?

Seulement la moitié d’entre eux. Nous avons ainsi perdu des savoir-faire. Il a donc fallu recruter et former. Les débuts dans notre nouvelle usine ont été compliqués. Il y a eu des bêtises avec quelques-uns de nos clients. Nous avons mis à peu près un an avant de nous remettre véritablement en ordre de marche. De cette période, nous avons appris l’importance de former nos salariés à la polyvalence. Aujourd’hui, ils sont quasiment tous en mesure d’accomplir plusieurs tâches différentes.

Qui étaient les clients de la confiserie Bonté-Pinson à votre arrivée ?

90 % de la clientèle étaient des grossistes qui achètent les produits en vrac pour les conditionner eux-mêmes et les commercialiser en jardinerie, épicerie fine, ou encore boutiques d’aéroport. Les 10 % restants étaient la GMS, essentiellement en Loire-Atlantique où les produits phares, berlingots, bonbons en forme de quartiers de fruits, coquelicots ou encore pastilles au miel étaient vendus sous la marque Pinson.

Quelle stratégie avez-vous adoptée pour poursuivre voire accélérer le développement de l’entreprise ?

Nous avons cherché à nous diversifier pour ne plus être dépendants d’un seul produit et d’une seule matière première, à savoir le sucre, dont le prix a doublé en l’espace de trois ans. Il y a dix ans, nous avons ainsi intégré notre propre laboratoire de R&D au sein de l’usine. Dès 2011, année de notre déménagement, nous avons proposé pour la première fois un autre produit que les traditionnels bonbons durs, à savoir la pâte à tartiner au caramel au beurre salé conditionnée dans un squeezer (tube avec bouchon stop-gouttes, NDLR). Il y a eu ensuite les caramels tendres au sel de Noirmoutier. En 2020, en pleine crise sanitaire, nous avons développé un nouveau savoir-faire en nous lançant sur le marché du chocolat saisonnier, Noël et Pâques. Depuis quelques années, nous proposions déjà quelques spécialités à base de chocolat telles que les œufs de mouettes ou encore les mogettes, mais depuis trois ans, nous sommes une chocolaterie à part entière. Nous avons investi 400 k€ pour l’achat de nouveaux outillages et avons recruté deux chocolatiers.

Cette diversification vous a-t-elle permis de faire évoluer votre modèle économique ?

Oui. Ayant travaillé pendant de nombreuses années avec la GMS, il m’a semblé évident de développer notre présence sur ce marché, qui représente aujourd’hui 45 % de notre CA. Nous commercialisons nos produits localement, dans près d’une centaine de supermarchés de Loire-Atlantique et de Vendée. Nos pâtes à tartiner sont quant à elles distribuées dans les magasins Carrefour et Carrefour Market partout en France. Nous avons dans le même temps développé un réseau auprès d’apiculteurs partout en France, soit 600 clients, pour lesquels nous fabriquons des bonbons à partir de leur propre production de miel, qu’ils commercialisent ensuite sous leur propre marque. Ce segment correspond à 25 % de notre chiffre d’affaires. Enfin, nous travaillons pour le réseau santé qui représente à ce jour 15 % de notre CA. 80 % des pastilles au miel vendues en pharmacie en France, sont fabriquées chez nous. Nous sous-traitons pour plusieurs grands laboratoires français et étrangers (Mylan, Viatris, etc.) Il s’agit toujours de miel 100 % français, essentiellement de Vendée. Les 15 % restants correspondent à nos ventes en ligne, ainsi qu’à notre réseau de grossistes.

En 2015, vous avez ouvert un concept store à La Roche-sur-Yon. Pourquoi n’existe-t-il plus aujourd’hui ?

Alors que nous avions à l’époque deux magasins d’usine à Saint-Herblain et à Boufféré, nous avions décidé de sortir du sommeil la marque Bonté dans l’idée de créer une chaîne. Il s’agissait d’une boutique en centre-ville, dans laquelle nous vendions des confiseries de toutes marques, la nôtre bien sûr, mais aussi des ours à la guimauve ou encore des boîtes Haribo. Les clients avaient le choix entre plus de 1 200 références. Mais ça n’a pas fonctionné, en tout cas pas comme nous le souhaitions. La vente directe en BtoC est un métier à part et nous n’avons pas su le faire. Nous avons conservé uniquement notre magasin d’usine de Boufféré.

Selon vous, quels sont vos points forts aujourd’hui ?

Notre indépendance. Avec la crise sanitaire, beaucoup d’entreprises se sont retrouvées en difficulté en raison de tensions d’approvisionnement. Nous, nous avons choisi de nous approvisionner essentiellement en local et plus largement en France. 85 % de nos fournisseurs sont dans l’Hexagone. Le sucre provient de cultures de betteraves du nord de la France. Notre miel est 100 % français et en grande partie vendéen. Avec nos apiculteurs partenaires, nous signons des contrats sur trois ans et leur achetons le miel, 50 % plus cher que le marché. Nous voulons qu’ils puissent vivre de leur production, et qu’ils soient en capacité d’investir pour continuer le développement de leur activité. Et alors que la plupart des industriels achètent leurs boîtes métalliques en Asie, de notre côté, nous avons choisi de soutenir l’un des derniers fabricants français, Boudeville et Fontaine, installé en Eure-et-Loire. Pour certains produits, nous avons choisi de nous approvisionner en Europe, par exemple en Espagne pour les amandes. Quant au chocolat, il vient bien sûr d’un peu plus loin, mais est issu du commerce équitable.

Quels sont vos projets ?

Nous souhaitons proposer prochainement des compléments alimentaires à sucer, un produit qui n’existe pas sur le marché, si l’on excepte les pastilles Strepsils, qui sont des médicaments. La réglementation étant très stricte, nous effectuons actuellement des tests et espérons lancer cette nouveauté d’ici deux ans avec, à la clé, une hausse de notre chiffre d’affaires pour atteindre les 5 M€. Par ailleurs, nous allons poursuivre notre développement au sein du réseau de la grande distribution en Loire-Atlantique et en Vendée. Il y a en effet encore une quinzaine de magasins où nous ne sommes pas présents. Nous souhaitons dans le même temps sortir de ce périmètre pour proposer nos produits également dans les supermarchés du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres.

Comment envisagez-vous l’avenir ? Avez-vous déjà pensé à la transmission de votre entreprise ?

J’y pense parfois. Ce qui est sûr d’ores et déjà, c’est qu’aucun de mes quatre enfants ne souhaite la reprendre. Si je peux, j’essaierai de la vendre à des salariés. Il faudrait bien sûr qu’ils en aient envie et qu’ils en soient capables. Pour un grand groupe, c’est compliqué, mais pour une entreprise comme la nôtre qui réalise 4 M€ de CA, c’est envisageable. J’en ai déjà parlé à mes collaborateurs et testé des choses.

Vous avez déjà une date en tête ?

Non, pas pour le moment. Le jour où je serai fatigué ou en aurai marre, j’accélèrerai sans doute le processus. Mais pour l’instant, j’ai encore de nombreux projets.

Qu’est-ce qui vous anime au quotidien ?

J’aime faire grandir les gens, les voir progresser. À l’âge de 18 ans, on m’a donné ma chance. Aujourd’hui, c’est à mon tour de donner un coup de pouce à la jeune génération. Au sein du Medef Vendée, je préside la commission Relations écoles et entreprises, et j’ai participé à la mise en œuvre du dispositif »Ton stage à cinq bornes » qui aide les collégiens et lycéens à trouver des stages en entreprise. Il est primordial d’ouvrir le monde de l’entreprise aux jeunes.

En chiffres

Création en 1895

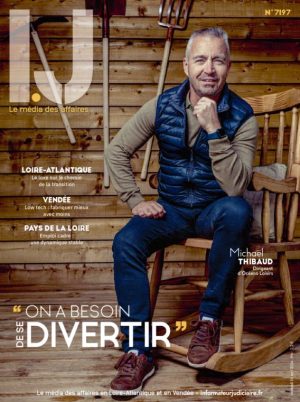

Rachat en 2007 par Patrick Rangeard

Déménagement à Boufféré en 2011

26 salariés

CA 2023 : 4 M€

3,5 tonnes de bonbons produites par an